イベント

イベント 写真展

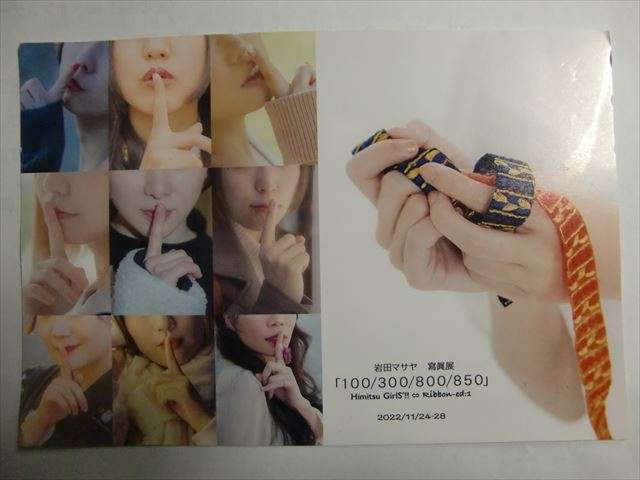

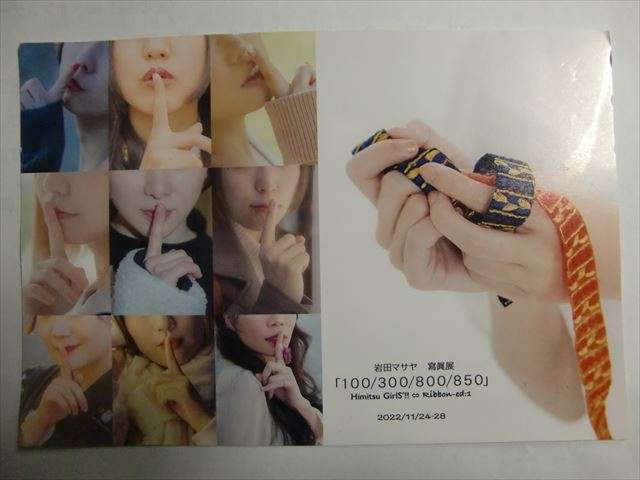

甥の写真展の案内が届き、楽しみに出かけました JR高円寺駅から数分のところのかわいいギャラリーです 彼の奥さんと二人で展示したそうです 皆さん人差し指を口に当てて、”秘密ョ”かしら、それとも”シー”かしら、、、 可愛いポーズです こちらも同...

イベント

イベント  旅行

旅行  旅行

旅行  神社

神社  旅行

旅行