散策

散策 浜離宮恩賜庭園

お花畑の菜の花を楽しんだあとは園内の散策です、春の花が咲きそろうまでにはまだ少し早かった ですが暖かい日差しは春に感じ、ワクワクする気分でした。 白木蓮はかなりの大木で花は少し上ですが、青空にくっきり浮かぶ白が印象的でした こちらのアセビは...

散策

散策  散策

散策  散策

散策  食べ歩き

食べ歩き  その他

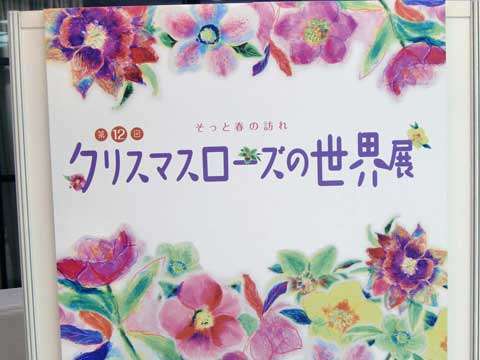

その他