イベント

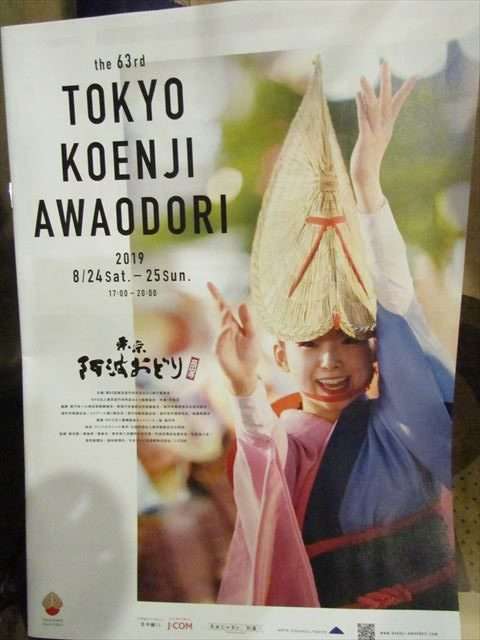

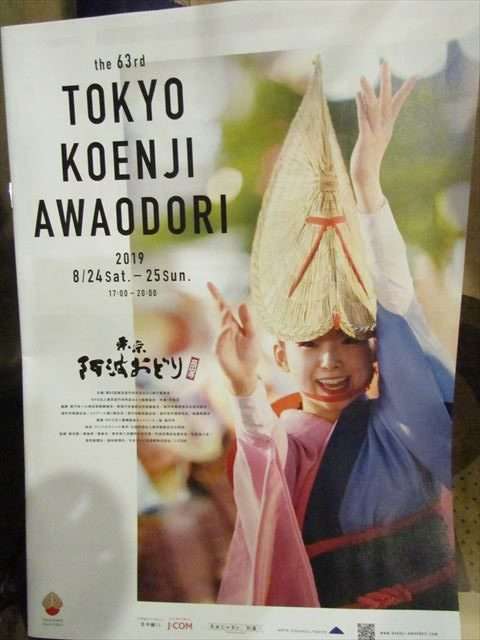

イベント 高円寺「阿波おどり」2019

今年の阿波おどりは8月24,25日でした「ブーケ」から近い商店街で見ますので踊り手さんたちはすぐ近くですひとつの”連”が出発してゆきましたここはメトロ新高円寺駅からすぐのところです、東高円寺寄りの大通りでは観覧席も出来て大きい会場もあります...

イベント

イベント  食べ歩き

食べ歩き  散策

散策  その他

その他  お祭

お祭