映画

映画 映画「仕掛人・藤枝梅安」

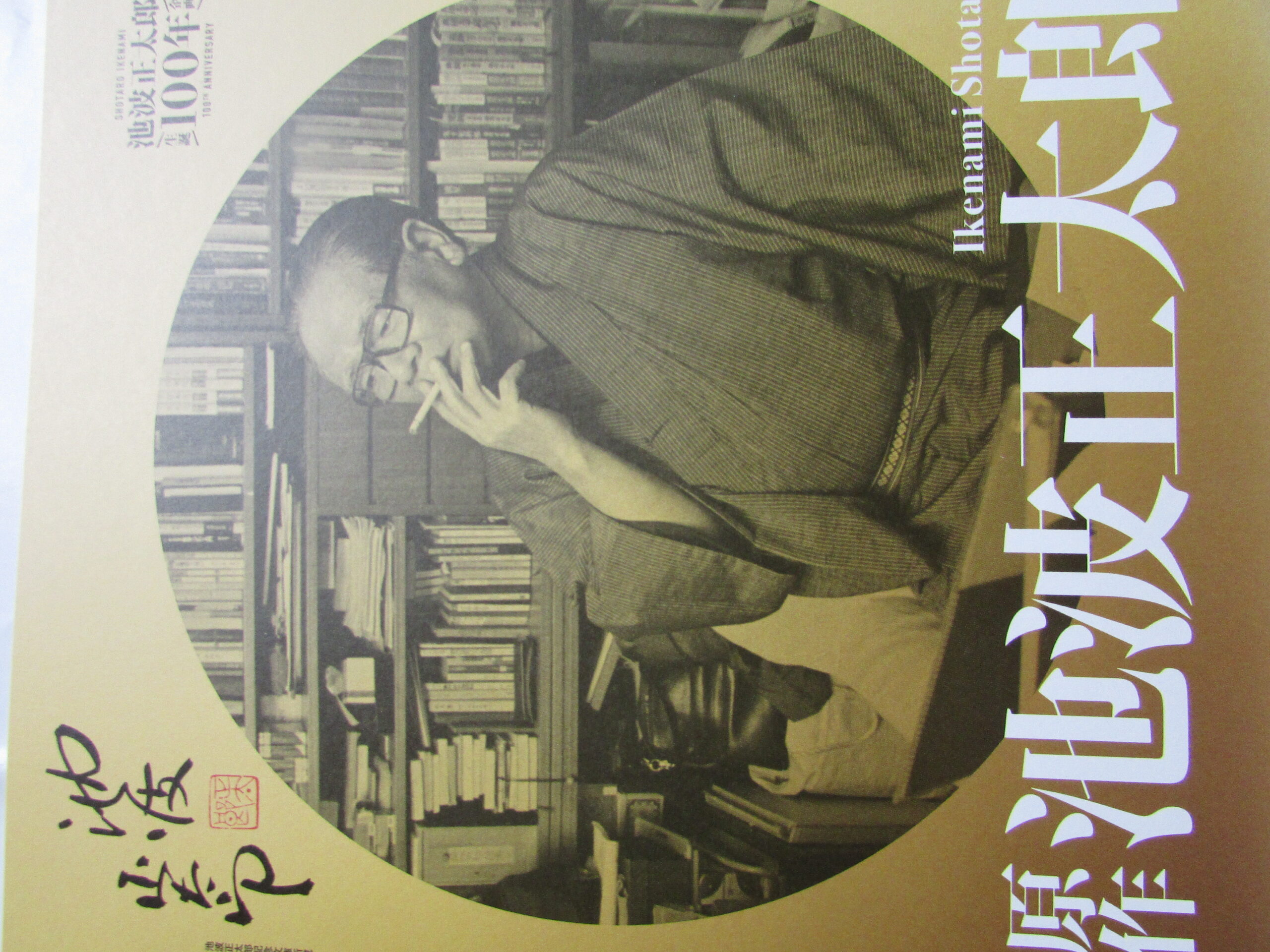

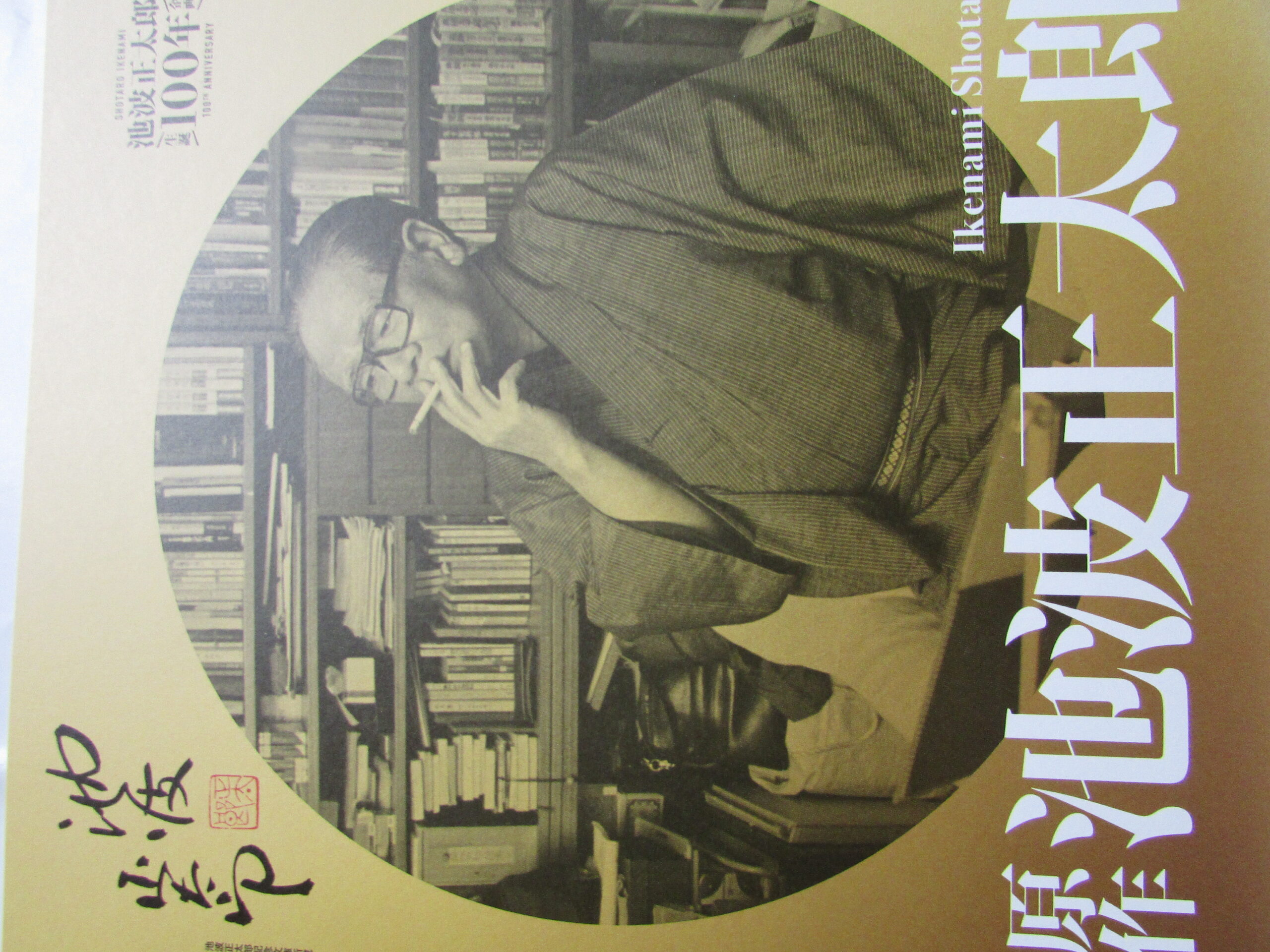

江戸時代好きで池波正太郎氏ファンです、今年は生誕100年になるそうです。「仕掛人・藤枝梅安」は「鬼平犯科帳」「剣客商売」とともに時代小説の大家・池波正太郎氏の三大シリーズとして長く愛されている作品です。この映画を見たのはもう数か月前になりま...

映画

映画  お祭

お祭  年中行事

年中行事  散策

散策  散策

散策