都営新宿線東大島駅を出るとすぐに「四神・青龍」が見えます

「わんさか広場」の桜も見ごろでした

資料館前に出ましたが、久しぶりで見覚えのない光景です

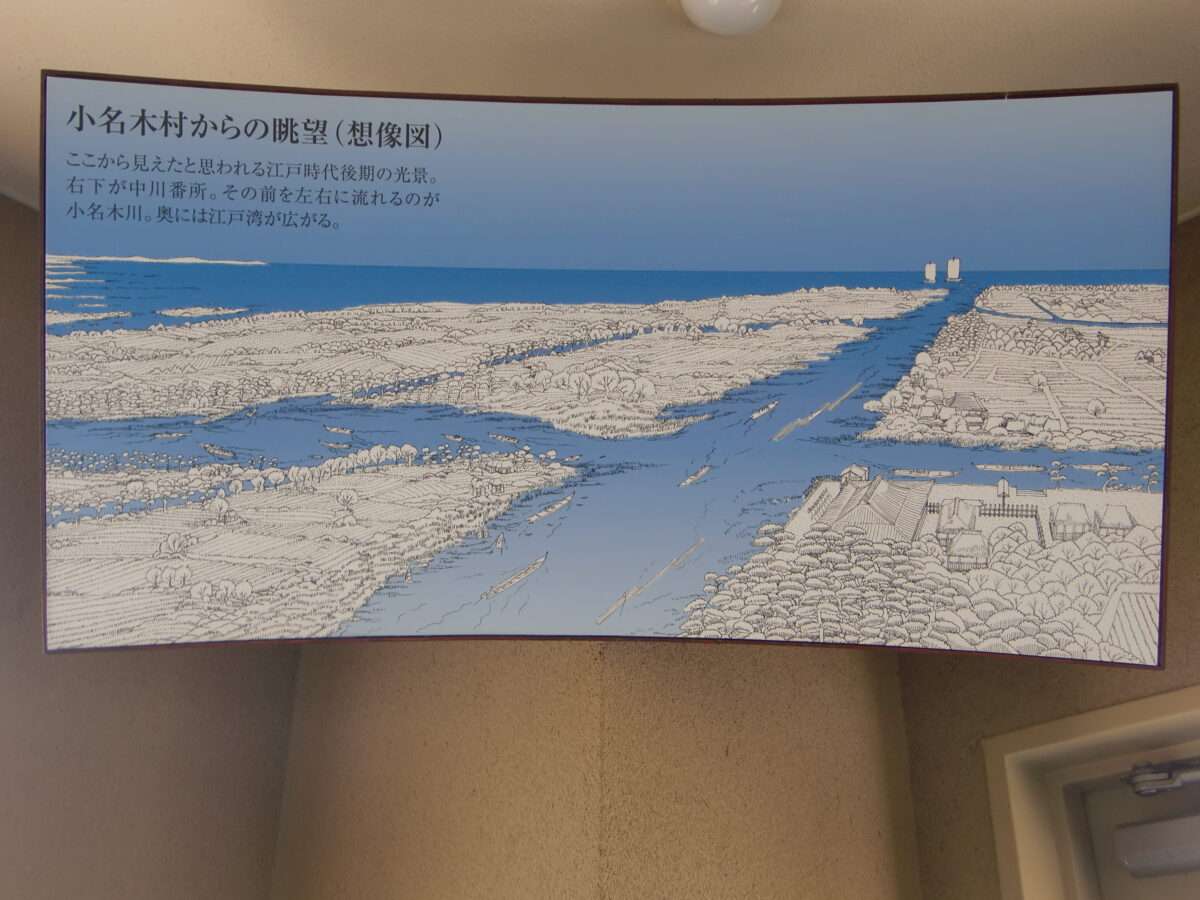

中川がこんな広々とした展望になっていました

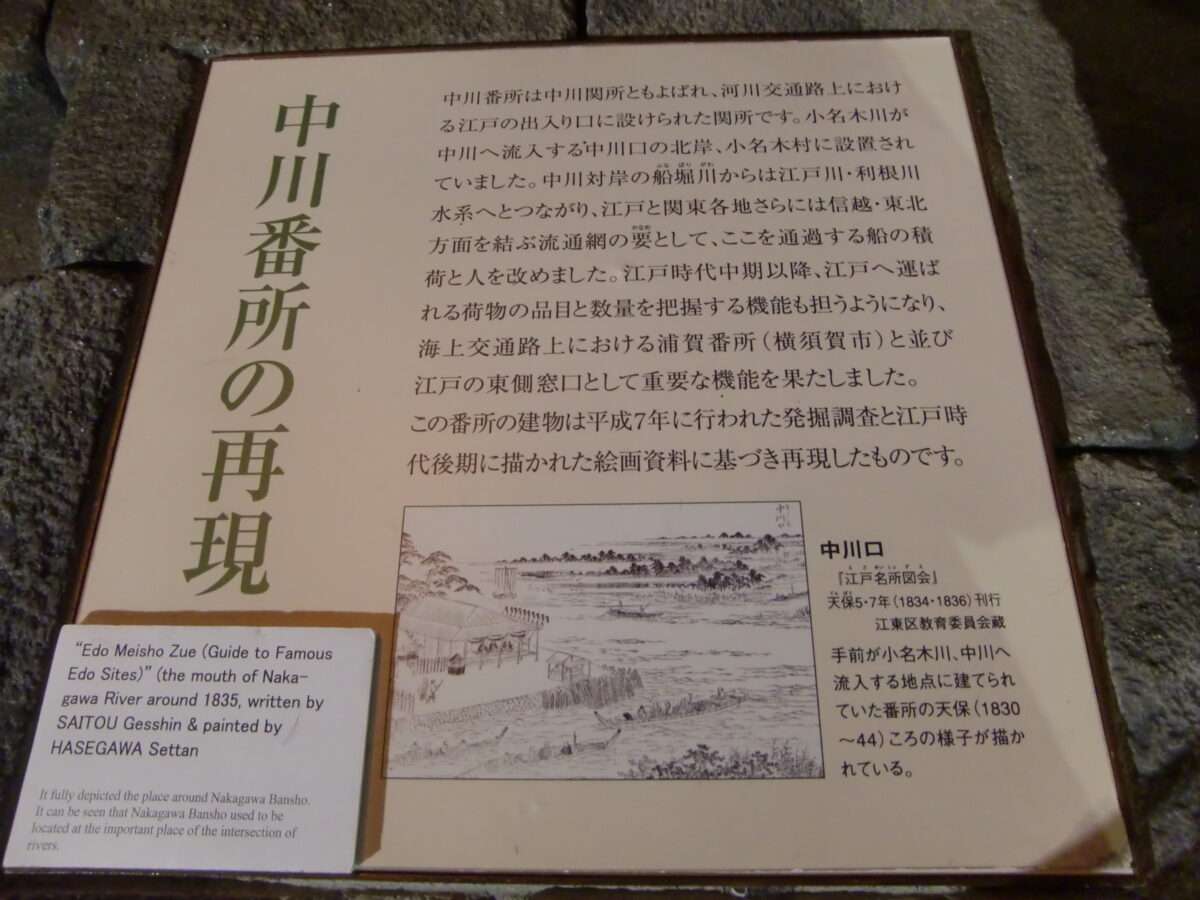

江戸時代、小名木川を通る船の取り締まりを行った中川番所跡の北側に建てられた

「中川船番所資料館」です

江戸時代の川の関所「中川番所」と水運に関わる資料を展示しています

ここから江戸に出入りする船は必ず中川番所で検査を受けることになっていました

「水路からみた江戸への入り口」の関所が中川番所でした

(江戸時代の物語にもよく登場する船番所です)

展望室があり、ちょっとした休憩所になっていてます

展望室から見た中川大橋あたりの眺めです

土曜日の午前中で、いろいろな船で賑わっていました

右手は平成橋

平成橋の手前を右に曲がり、小名木川沿いを歩きました (小名木川は旧中川から

隅田川まで東西に江東区を横断している一級河川)徳川家康の江戸入城に伴い、多くの住民が流入し、米・塩などの生活必需品をはじめ、多くの物資が諸国から江戸に

送られるようになり、その物資の輸送路として水路を開いたのが小名木川の始まりと

言われています

黄色の橋は「塩の道橋」

塩の道橋先の大島稲荷神社にお参りしました

江戸時代初期の大島村界隈は、小名木川に近いこともあり、常に洪水などの水害に悩まされがちな土地柄で、それを憂いた当時の村人たちが平安を祈ってこの地の産土神

として祀ったのが起源だそうです

小名木川が水運交通のメッカとして賑わった当時、芭蕉、広重、一茶などの文人墨客がよくこの地に遊び、その縁でゆかりの記録も多く残されているようです

お参りのあと、塩の道橋を渡り桜の名所「仙台掘川公園」を行きます

桜が見ごろでした

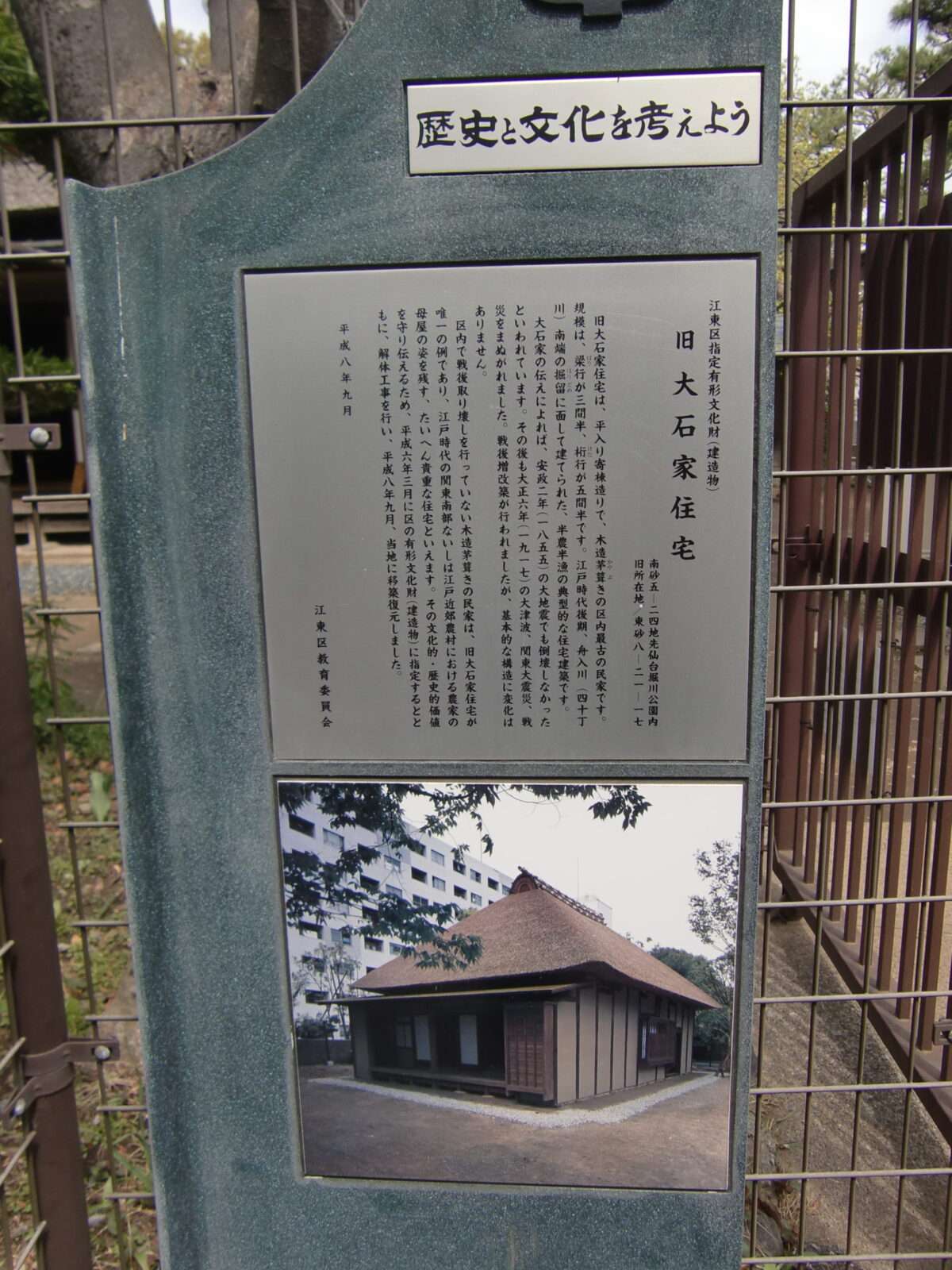

葛西橋通りに出る手前の「旧大石家住宅」にも立ち寄りました、江戸時代に建てられた区内最古の民家住宅でかやぶき屋根、江東区で特に多かった水害に対する工夫として、洪水などで浸水した時に避難できるように屋根裏が広く作られています

安政2年の大地震などの度重なる災害を乗り越え、建築当初の姿をとどめる貴重な

住宅で、建てられたのは、大石家の言い伝えや屋根裏に残された150枚以上のお札

から、約160年以上前(約19世紀半ばごろ)と推定されるそうです

仙台掘川公園の散策は初めてでした、この後、東西線南砂駅に出るつもりでしたが

葛西橋通りに出たところで東陽町行きのバスを見かけて乗車してしまいました。

晴れた土曜日の午前中で、公園は多くの人が散策を楽しんでいるようでした。

桜が開花するころは散策も心華やぐ季節です。

(4月5日)

コメント