イベント

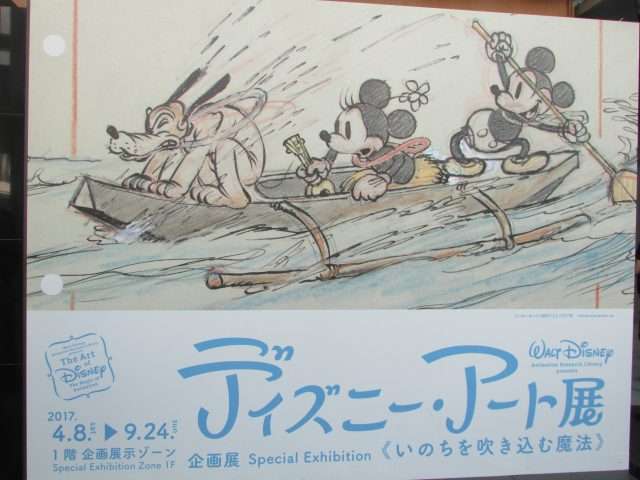

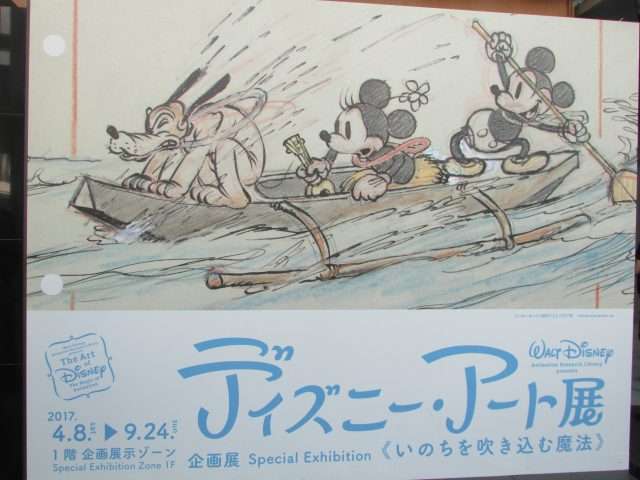

イベント ディズニー・アート展

同世代で小さい頃からデイズニーを楽しんでいた友人のTeiさんと出かけました。 1928年ウオルト・ディズニーは 「蒸気船ウイリー」を公開、1枚の絵に命を吹き込む魔法の歴史はここから始まりました。 「ピノキオ」は1940年の作品 描かれている...

イベント

イベント  旅行

旅行  旅行

旅行  食べ歩き

食べ歩き  お祭

お祭